15. September 2025

15. September 2025

0

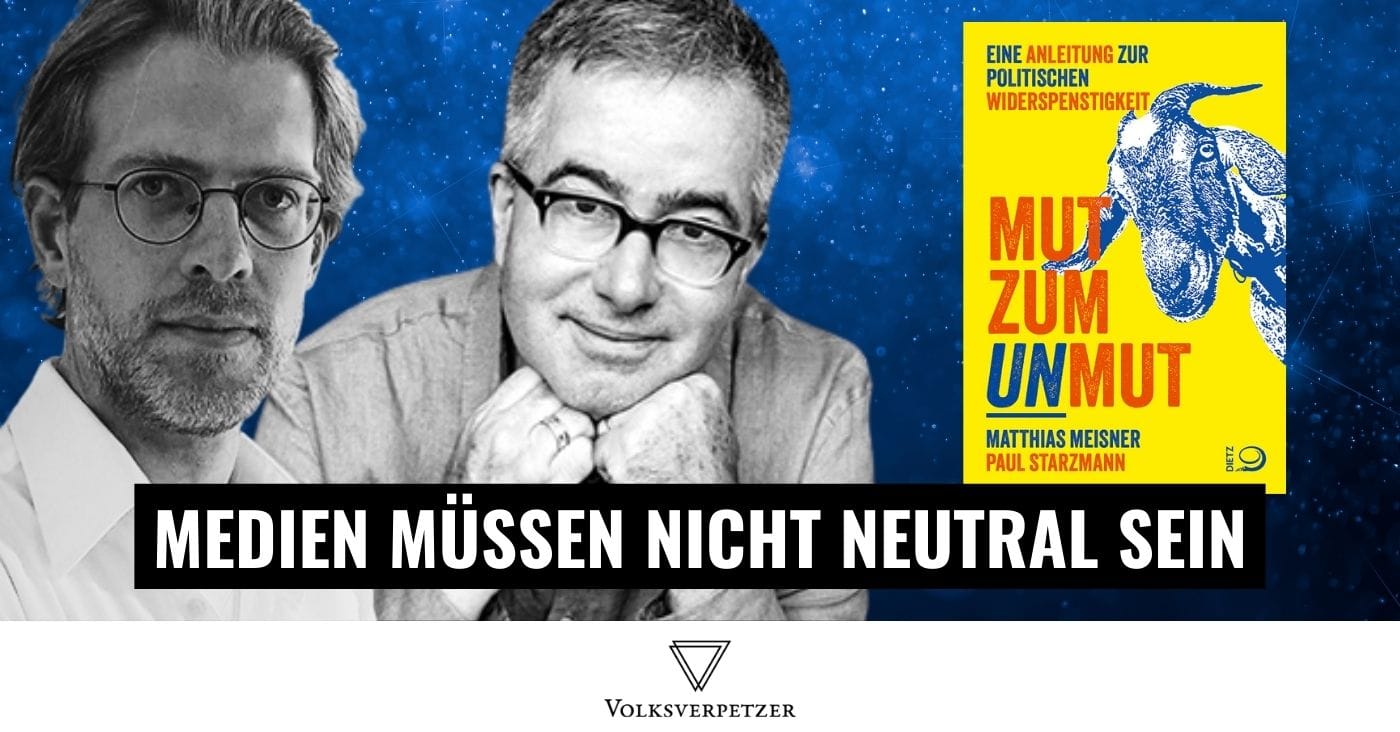

Medien müssen nicht neutral sein – Wir brauchen Widerstand im Journalismus

von Matthias Meisner | Sep. 11, 2025 | Analyse

Von Matthias Meisner und Paul Starzmann, Auszug aus ihrem kommenden Buch „Mut zum Unmut“

Die Alternativpresse hat in der Bundesrepublik eine große Tradition: Stattzeitungen, Szeneblätter der Studierendenbewegung, Organe von Bürgerinitiativen, eine überregionale Tageszeitung wie die „taz“. Wer heute daran anknüpft – und sich dem Hang zu falscher Ausgewogenheit widersetzt.

Disruptionsstrategie heißt der etwas sperrige Fachausdruck: Neue rechte Propagandisten eignen sich Begriffe, Symbole und Sprachbilder ihrer politischen Gegner an – und verkehren deren Bedeutung.

Einer davon ist die Bezeichnung „alternative Medien“. Historisch passte die auf die Presse der Studierendenbewegung, auf Stattzeitungen, die Organe von Bürgerinitiativen. Oder auch auf die 1978 gegründete linksalternative Tageszeitung „taz“.

Und heute? „Alternativ“ oder „frei“ nennen sich inzwischen rechte und verschwörungsideologische Medien, ein Imperium ist herangewachsen aus verschiedenen Blogs, AfD-naher Presse, Internetradios und Videoformaten. Organe, die in Wirklichkeit so wenig alternativ sind, wie die AfD eine Alternative in der Parteienlandschaft ist.

„Nicht mal der ,linke‘ Revolutionsbegriff wird von der Verkehrungsstrategie der Rechten verschont.“

Während die Montagsdemonstrationen in der DDR mit ihrem Slogan „Wir sind das Volk“ für die eigene Freiheit noch Mauern einreißen wollten, habe die rassistische Bewegung Pegida mit dem gleichen Slogan eine Abschottung Europas gefordert, schrieb der Radiomoderator Stephan Karkowsky im Mai 2025 in der Zeitschrift „Journalist“, dem Organ des Deutschen Journalisten-Verbandes: „Nicht mal der ,linke‘ Revolutionsbegriff wird von der Verkehrungsstrategie der Rechten verschont.“

Renitenz könnte hier heißen, das wieder zurückzudrehen. Konkret: sich zu besinnen, wie gut es der Presselandschaft getan hat, dass seit Ende der 1960er-Jahre immer mehr unkonventionelle, alternative und schlicht andere Medien entstanden sind, renitente Medien vom – bis heute sendenden – Radio Dreyeckland aus Freiburg über den „Pflasterstrand“ aus Frankfurt bis zum „Berliner Extra-Dienst“. Letztere Zeitung wurde übrigens mit dem Ziel gegründet, „die von der dominante Springer-Presse geprägten Meinungsstrukturen innerhalb der Bevölkerung aufzubrechen oder gar zu durchbrechen“.

Rechte vereinnahmt Begriff „Alternativmedien“

In seinem 2025 erschienenen Buch „Alternative Medien. Definition, Geschichte und Bedeutung“ beschäftigt sich der österreichische Jurist und Medienethiker Luis Paulitsch ausführlich mit jenem Teil der Medienlandschaft, der sich bewusst von den etablierten Medien unterscheidet – als Gegenöffentlichkeit. Paulitsch schreibt: „Lange Zeit setzte man ,alternativ‘ mit der politischen Linken gleich. In den 1990er-Jahren wurde ein Modewort daraus, ehe die politische Rechte den Begriff zunehmend vereinnahmt. Heute wird ,alternativ‘ im rechten Spektrum inflationär angewandt. Dementsprechend nutzen auch einige rechtsgerichtete Medien das

Wort zu PR- und Werbezwecken.“ Vielen von ihnen gehe es gar nicht um Berichterstattung, sondern um Propaganda. Möglich geworden sei diese rechte Raumnahme unter anderem deshalb, weil einst als „alternativ“ gestartete Medien wie die „taz“ im Laufe der Jahre selbst Teil des Mainstreams geworden seien.

Insgesamt benötigt die Medienwelt gerade in Zeiten eines gesellschaftlichen Rechtsrucks Alternativen, ein Korrektiv zu den zuweilen stromlinienförmig erscheinenden Qualitätsmedien, mehr renitente Journalist:innen in den Redaktionen. Genau anders aber, als sich die rechtsradikalen Propagandisten von „Compact“, Kontrafunk, „Deutschland-Kurier“ & Co. das wünschen: Die werten etablierte Zeitungen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab mit Begriffen wie „Mainstreammedien“, „Staatsfunk“ oder „Lügenpresse“. Es ist das Gegenteil konstruktiver, dezidierter Medienkritik.

Die Professorin Gabriele Hooffacker, Journalismuslehrerin an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, sagt, Medien der Neuen Rechten hätten das erfolgreiche Konzept der Alternativmedien kopiert. Die AfD etwa empfehle, vor allem „alternative Medien“ zu nutzen, da „Staatsfernsehen und Lückenpresse“ ein unzureichendes Bild vermitteln würden: „Damit kapern rechtspopulistische Gruppen zielstrebig einen Begriff , der ursprünglich mit ganz anderen Inhalten gefüllt war. Den innovativen Medienprojekten der kritischen Gegenöffentlichkeit folgen jeweils wie in einem Zerrspiegel die Medienprojekte der rückwärtsgewandten, rechten bis rechtsextremen Medienmacher:innen.“

„Nachprüfbarer Journalismus gegen Verschwörungserzählungen“

Dabei gehe es aber gar nicht so sehr darum, welches Medium heute als »alternativ« gelte, sagt Hooffacker im Gespräch für dieses Buch.

„Sondern um verlässliche, faktentreue und erkenntnisfördernde Medienbeiträge.“ Ein gut recherchierter, nachprüfbarer Journalismus sei die beste „Alternative zu einseitiger Darstellung, zu Verschwörungserzählungen und zu menschenfeindlichem Framing“. So könnten Redaktionen punkten, die das journalistische Handwerk beherrschen – „ob sie nun ›alternativ‹ genannt werden oder nicht“. Vielleicht seien gerade einige der sogenannten Mainstreammedien eine gute Alternative zu Kanälen, die sich selbst als unterdrückt und „alternativ“ darstellen würden – derweil sie „ihre einseitigen Beiträge frei publizieren dürfen und ein Millionenpublikum erreichen“.

Auf der Webseite ihrer Hochschule wird die Professorin mit „Berufungsgebiet: medienadäquate Inhalteaufbereitung“ vorgestellt. In diesem Zusammenhang die Frage an sie: Nervt die Forderung nach Neutralität im Journalismus? Die Journalismuslehrerin macht einen Stoßseufzer: „Ach, wenn das Publikum doch nur Information und Meinung unterscheiden könnte. Schon eine Nachricht, die zwei oder drei Positionen beziehungsweise Meinungen wiedergibt, wird fälschlicherweise oft für einen Kommentar gehalten.“ Journalismus und Aktivismus dürften nicht vermengt werden, verlangt sie. „Von Journalist:innen erwarte ich, dass sie die Darstellungsformen und die genannte Trennungsregel kennen und beherrschen. Alles andere wäre Aktivismus.“

,Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, von dem andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Werbung.‘

Widerspenstig aber sollte guter und professioneller Journalismus aus Sicht von Gabriele Hooffacker durchaus sein: „Dazu gibt es ein schönes Zitat, das meist George Orwell zugeschrieben wird, aber wohl nicht von ihm stammt: ,Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, von dem andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Werbung.‘ Das beschreibt die für guten Journalismus erforderliche Renitenz ganz gut, denke ich.“

In ihrem Buch „Missbrauch, Macht & Medien. Was #MeToo in Deutschland verändert hat“ beschreibt die „Spiegel“-Reporterin Juliane Löffler ihr Verhältnis zu Neutralität im Journalismus so: „Es gibt die Pflicht, bei den Fakten zu bleiben und sich an die Regeln zu halten, aber nicht die, keine Haltung zu haben. Es gibt die Pflicht, alle Seiten anzuhören und verschiedene Perspektiven zu verstehen, aber keine Pflicht, mit allen Perspektiven zu sympathisieren.“

Anfang 2025 warnte der „Volksverpetzer“ in einem Posting auf BlueSky vor einem falschen Umgang mit der Forderung nach Neutralität im Journalismus: „Eine ,Vierte Gewalt‘, die Mächtige nicht mehr zur Rechenschaft ziehen will, ist brandgefährlich.“ Nicht wenige Journalist:innen würden sagen, „sie müssten ,neutral‘ sein und ,beide Seiten‘ gleichermaßen präsentieren“. Die Information darüber, wer lüge und wer die Wahrheit sage, falle darüber zu oft weg.

Volksverpetzer wirbt für „Berichte mit Haltung“

„Lebe stets so, dass Demokratiefeinde etwas dagegen haben“, gibt der Gründer des Volksverpetzers, Thomas Laschyk, in seinem 2024 erschienenen Buch „Werbung für die Wahrheit“ als Motto aus. In einem Kapitel schreibt Laschyk unter der Überschrift „Warum klassischer Journalismus versagt“, die strikte Trennung zwischen Meinung und Bericht sei durchaus sinnvoll. „Meinungen müssen sich trotzdem an die Fakten halten. Umgekehrt brauchen auch ,neutrale‘ Berichte eine ,Haltung‘. Ein Journalist soll sich nicht stupide unkommentiert die Aussagen verschiedener Personen aufzählen und dann den Leser selbst herauspicken lassen, welche ihm mehr gefallen, wenn es um Fakten und Wissenschaft geht.“

Neutralität wird immer wieder als Qualitätskriterium gehandelt, als eine der zentralen Normen im Journalismus. Aber kann es sie überhaupt geben?

2021 äußerte sich die „taz“-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann in einem Kommentar für ihre Zeitung überrascht, dass über ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft bei den Grünen diskutiert werde: „Jetzt wird plötzlich zum Thema, dass ich nicht ,neutral‘ sein könnte.“ Sie sei bloß „eine Karteileiche“ bei den Grünen, ihre Rolle als Journalistin aber verstehe sie so: „Die Leser:innen sollen wissen, dass ich nicht neutral bin. Denn Neutralität gibt es nicht. Wenn eine objektive Wahrheit existieren würde, wären Kommentare und Meinungsartikel genauso sinnlos wie verschiedene Zeitungen, die auf unterschiedliche Lesergruppen zielen.“ Abgesehen davon sei es schlicht falsch, dass Parteimitglieder brav ihrer Spitze folgen würden: „Die grüne Basis ist notorisch selbstbewusst, aber auch in anderen Parteien geht es hoch her.“

Journalistikprofessor Schultz: Neutral ist unmöglich

Der Mainzer Journalistikprofessor Tanjev Schultz sagte 2024 in einem Interview mit dem Onlinemagazin „Übermedien“: »Neutral würde bedeuten, die Welt so abzubilden, wie sie ist. Das ist schon deshalb unmöglich, weil Journalismus auswählt. Was ist wert, berichtet zu werden? Hinter jeder Auswahl verbergen sich Wertentscheidungen.“

Neutralität zu fordern, könne zudem bedeuten, dass sämtliche Positionen zu einem Thema ohne Wertung und Gewichtung wiedergegeben werden, zum Beispiel Positionen der AfD so wie die aller anderen Parteien. „Die Aufgabe von Journalismus sollte es aber sein, auch zu prüfen, ob etwas stimmt oder nicht, ob behauptete Fakten zutreffen und welche Effekte politisches Handeln hat. Journalismus ist nicht nur ein Mikrofon, das andere benutzen. Deshalb wäre es auch verfehlt, ,Ausgewogenheit‘ in dem Sinne zu verlangen, dass alle gleich viel Zeit, Platz, Kritik und Lob bekommen.“

Muss man einer Partei, die die freie Presse und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekämpft, also viel Platz einräumen? Oder muss man ihren Positionen nicht womöglich auch in den Medien Paroli bieten und ihr den Platz verweigern?

Journalist Kraske kritisiert vorauseilendem Gehorsam gegenüber der AfD

Der Leipziger Journalist Michael Kraske sagt: „Der Journalismus in einer liberalen Demokratie ist gegenüber den Feinden der Demokratie und dem Rechtsextremismus nicht neutral, und der darf das gar nicht sein.“ Kraske kritisiert nicht nur den aus seiner Sicht gescheiterten Versuch der öffentlich-rechtlichen Sender, AfD-Spitzenpolitiker:innen auf „Meinungsbühnen“ – so nennt er die Talkshows – zu entlarven. Auch viele Regionalzeitungen, gerade in den Hochburgen der AfD, scheuten sich, die Partei hart anzupacken: Sie habe es geschafft, „mit dem Kampfbegriff ,Neutralität‘ und dem Ruf nach Fairness eine Art vorauseilenden Gehorsam bei den Medien zu erzeugen“. Michael Kraske beklagt, dass zugleich „die Berichterstattung über den demokratischen, kreativen und vielfältigen Osten, den es selbst in rechten Hotspots gibt“, dramatisch zu kurz komme.

Rechtsstreit um „Kontext“-Recherche zu AfD-Mitarbeiter

Wie sehr gerade in der Auseinandersetzung mit Rechtsradikalen Renitenz und Mut im Journalismus gefragt sind, zeigt aktuell eine Auseinandersetzung im Südwesten der Republik. Es geht um die Wochenzeitung „Kontext“, die 2011 in Stuttgart auf den Markt ging, als Onlinezeitung, aber auch als gedruckte Beilage der „taz“-Wochenendausgabe. Sie liegt seit Jahren im Rechtsstreit um die privaten Facebookchats eines Mitarbeiters von zwei AfD-Abgeordneten im baden-württembergischen Landtag.

Der „Kontext“-Redakteurin Anna Hunger war Anfang 2018 ein USB-Stick mit einer Datei zugespielt worden, 136 Chatverläufe, ausgedruckt mehr als 17.000 DIN-A4-Seiten. „Eklig“ empfand Hunger die Inhalte, enthalten sind nach ihren Angaben „Bürgerkriegsfantasien, Menschenfeindlichkeit, rassistisches Zeug“. Anna Hunger berichtete in „Kontext“ erstmals im Mai 2018 unter der Überschrift „‚Sieg Heil‘ mit Smiley“ über die Chats, an denen AfD-Funktionäre, NPD-Mitglieder und Burschenschafter beteiligt waren. Sie nannte auch den Namen des AfD-Mitarbeiters. Der ging juristisch dagegen vor, zunächst mit einer Abmahnung. Die Chatprotokolle, so behauptete er, seien gefälscht. Ziel des AfD-Mannes: die Namensnennung und seine Verortung im Rechtsextremismus sei zu unterlassen.

Im Eilverfahren verliert „Kontext“ vor dem Landgericht Mannheim

In zweiter Instanz gewinnt die Zeitung vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe. 2022 rollt das Landgericht Frankfurt am Main das Hauptsacheverfahren breit auf. Nun gewinnt „Kontext“ wieder – das Gericht geht von der Authentizität der Protokolle aus. Doch wiederum geht der AfD-Mann in die Revision.

Der vorläufige Ausgang ist ein harter Schlag für die Wochenzeitung – und die Pressefreiheit: Im März 2025 urteilt das Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Anna Hungers Aussagen zur Quelle seien „nicht ausreichend, um die Zuverlässigkeit der Quelle beurteilen zu können“. „Kontext« könne nicht belegen, dass die Chatprotokolle nicht manipuliert wurden – die .xhtml-Datei sei als nicht signiertes, privates elektronisches Dokument nicht fälschungssicher. Die Zeitung wird zur Unterlassung verurteilt. Revision wird nicht zugelassen. Das Gericht erhöht den Streitwert auf 480.000 Euro.

Rechtsstreit, „der die Grundlagen für investigativen Journalismus infrage stellt“

Ein Rechtsstreit, „der die Grundlagen für investigativen Journalismus infrage stellt“, befürchtet die „taz“, der „Kontext“ an jedem Wochenende beiliegt. Ein Rechtsstreit, der die Existenz des Alternativmediums „Kontext“ bedroht. Alexander Roth, der als Investigativjournalist regelmäßig über rechte Umtriebe berichtet, nennt das Urteil des OLG Frankfurt in der „Waiblinger Kreiszeitung“ einen „Skandal“. Roth schreibt: „Journalismus ist, wenn man so will, die Taschenlampe, die jene Ecken der Realität ausleuchtet, die sonst im Dunkeln geblieben wären. Das ist seine Kernaufgabe. Die ,Kontext‘-Wochenzeitung kommt dieser Aufgabe seit Jahren wie kaum ein anderes Medium in der Region Stuttgart nach.“

Deren Gründer Josef-Otto Freudenreich dankte der „Undercoverlegende“ Günter Wallraff, dem Reporter, der in den 1970er-Jahren Furore machte, als er sich unter falschem Namen bei „Bild“ einschmuggelte und deren Methoden so an die Öffentlichkeit brachte. Wallraff nämlich hatte das Urteil aus Frankfurt so kommentiert: „So wird nicht der, der hetzt, sondern der, der aufdeckt, verurteilt. […] Mit solidarischen Grüßen!“

„Ein Gericht bestraft eine Journalistin, weil sie ihre Arbeit richtig macht und ihre Quelle nicht preisgibt.“

Das Signal, so Alexander Roth weiter: „Ein Gericht bestraft eine Journalistin, weil sie ihre Arbeit richtig macht und ihre Quelle nicht preisgibt.“ Wenn „Kontext“ nun wie angekündigt vor den Bundesgerichtshof ziehe, kämpfe die gemeinnützige Wochenzeitung „für uns alle“.

Diese Geschichte bekommt hier so viel Raum, weil es nicht bloß um den Einzelfall geht. Es geht ganz generell um die Bedeutung von Widerspenstigkeit und Aufmüpfigkeit im Journalismus. Zum besseren Verständnis ein Rückblick auf die Gründung von „Kontext“, maßgeblich initiiert von Josef-Otto Freudenreich, dem langjährigen Chefreporter der »Stuttgarter Zeitung«. Er gab 2011 zu seinen Motiven an: „Wir wollen den Filz zerschneiden.“ Dieser sei in nahezu sechs Jahrzehnten CDU-Landesregierung überall gewachsen, durchziehe Politik, Wirtschaft und die Justiz Baden-Württembergs. Themen gab es reichlich – mit dem Widerstand gegen das Hauptbahnhof-Mammutprojekt Stuttgart 21 fing es nur an.

Im Oktober 2024 starb Edzard Reuter, acht Jahre bis 1995 Vorstandsvorsitzender von Daimler-Benz. Freudenreich schrieb für „Kontext“ einen persönlichen Nachruf auf den „väterlichen Freund“. Aus dem ehemaligen Konzernchef sei ein Kapitalismuskritiker geworden. Reuter war von Beginn an Beiratsvorsitzender bei „Kontext“, er wollte ein Medium unterstützen, das Beleg dafür sei, „wie sehr eine lebendige Demokratie von der Begleitung durch lebendigen und unabhängigen Journalismus abhängig ist“. Das Engagement des Industriellen belegt, dass die Zeitung weit über das linksalternative Milieu hinaus beachtet wurde.

Welche Rolle sollte Renitenz im Journalismus spielen, Herr Freudenreich?

Der Journalist:

„Mag sein, dass das Bockige in meiner oberschwäbischen Heimat vergraben liegt. Es könnte aus dem Boden wachsen, in dem der Adel die widerspenstigen Bauern verscharrt, und die katholische Kirche den Segen dazu gegeben hat. Das in dieser Region erscheinende Monopolblatt nennt sich im Untertitel immer noch unabhängige Zeitung für christliche Kultur und Politik, und hatte einen Chefredakteur, der mir sagte, Juso-Positionen könnte ich mir in die Haare schmieren. Seine Nachfolger nähern sich der AfD an. Mir lässt das keine Ruhe. Als Bildungsbürger zitiert man dann gerne Kurt Tucholsky (1890 – 1935) mit dem Satz: ,Nichts erfordert mehr Mut und Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein!‘ Das verschafft dem eigenen, heutzutage weniger folgenschweren Tun gleich mehr Glanz, auch wenn es nur die oberschwäbische Bockigkeit ist. Hochdeutsch für Renitenz.

Zwei Beispiele könnte ich zur Illustrierung heranziehen: Stuttgart 21 und einen AfD-Prozess. Aus dem Milliardenloch ist ist ,Kontext‘ entstanden, als Gegenpart zur Konzernpresse, die dem unterirdischen Bahnhof güldene Gloriolen gewunden hat. Unser Motto: Euch zeigen wir’s. Mit den Rechtsradikalen verbindet uns ein mittlerweile siebenjähriger Prozess, der ,Kontext‘ bis zu 150.000 Euro kosten kann, verfügt vom OLG Frankfurt, das meint, wir müssten die Seriosität unserer Informanten und Quellen belegen. Es geht um 17.000 Seiten Chatprotokolle, aus denen die faschistische Gesinnung eines ehemaligen Mitarbeiters von AfD-Landtagsabgeordneten auf widerlichste Weise zutage trat. ,Der größte Held im Land ist der Informant‘, haben wir getitelt und den Gang zum BGH angekündigt. Unser Motto: Jetzt erst recht. Wenn wir das „Nein“ Tucholskys eine Nummer kleiner nehmen, als Ermunterung für unseren Job, dann könnte es doch zum Synonym für alltägliche Renitenz werden. Gegen die Einflüsterer aus den hunderttausend Pressestellen, gegen das Valium des Mainstreams und gegen das Ja, wenn es nicht mehr als ein Amen ist. Ich bin mir sicher, dass das unseren Geschichten, unserem Publikum, unserem Seelenheil und jenem der Gesellschaft, die wir demokratisch nennen, guttun würde.“

Fünf Jahre nach Gründung der Wochenzeitung „Kontext“ ging 2016 im Nordosten der Republik, in Greifswald, eine Publikation an den Start, die auf den ersten Blick anders kaum sein könnte: das „Katapult“-Magazin, eine populärwissenschaftliche Zeitschrift, die zur Veranschaulichung fast ausschließlich auf Infografiken und Karten setzte. Das Konzept des vierteljährlich erscheinenden Magazins: sozialwissenschaftliche Erkenntnisse auf kreative Weise einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

„Katapult“ als Alternative aus Greifswald

Auch wenn sich das ganz anders liest als die Impulse für die Gründung von „Kontext“, so gibt es doch eine ganze Reihe Parallelen. Beide Blätter und ihre Macher sind sehr politisch, verstehen sich als entschieden antifaschistisch. Sie erschufen in einer von Monopolblättern geprägten Zeitungslandschaft kritische Alternativen. Wenn Josef-Otto Freudenreich, Jahrgang 1950, sich selbst „bockig“ nennt, dann ist Benjamin Fredrich, Jahrgang 1987, der aus Vorpommern stammende Gründer von „Katapult“, nach eigenem Bekunden häufig „wütend“.

Fredrich hatte keine journalistische Ausbildung, als er „Katapult“ auf den Markt brachte. Manches Projekt missglückte ihm – etwa eine Solidaritätsaktion mit ukrainischen Journalist:innen 2022 nach Beginn des russischen Angriffskrieges. Aber womöglich ist sowas schwer zu vermeiden, wenn einer so systematisch aneckt wie Fredrich, anecken möchte. 2023 gab Fredrich als Reaktion auf Kritik die Posten als Chefredakteur und Geschäftsführer ab – die Fäden hält er trotzdem weiter in der Hand.

„Fredrich rastet aus“

Seine Geschichte und die des Magazins beschrieb er 2021 in einem Buch unter dem Titel „Fredrich rastet aus“, erschienen im Selbstverlag. Der Autor nennt das Buch „ein Dokument des Widerstandes“. In einem Beitrag äußert er sein Unverständnis darüber, dass immer mehr Menschen – nicht nur in seiner Heimat – nach rechts abdriften. »Rechte Cliquen gab es immer – gefährlich konnten sie aber nur dann werden, wenn sich wandelbare Mitläufer anschlossen.“

Wenn Freudenreich den Rechtsruck der „Schwäbischen Zeitung“ aus Ravensburg beklagt, dann tut Fredrich das ganz ähnlich beim „Nordkurier“. Fredrich sieht in der Redaktion dieser Zeitung aus dem mecklenburgischen Neubrandenburg „waschechte Rassisten“ am Werk. Das Blatt verletze Pressekodex und Grundgesetz, schrieb er: „Der ,Nordkurier‘ hetzt seine Leserschaft gegen Zuwanderer auf, bekommt menschenverachtende Leserkommentare und löscht diese anschließend nicht. Warum? Weil es Reichweite bringt.“

das grundsätzliche Misstrauen gegenüber der Springer-Presse

„Katapult“, „Kontext“ oder auch „Volksverpetzer“ verbindet auch das grundsätzliche Misstrauen gegenüber der Springer-Presse. Als Benjamin Fredrich 2020 mit dem Medienpreis „Lead Award“ ausgezeichnet werden sollte, lehnte er ab. Beim Googeln hatte er gelesen, dass vor ihm die Chefredakteurin der „Bild am Sonntag“, Marion Horn, ausgezeichnet worden war. Sie habe, so die Jury, „einen neuen Ton in den Boulevard gebracht und aus der ,BamS‘ eine relevante, ernst zu nehmende Zeitung gemacht“. Dazu die Finanziers, Großverlage, Porsche. „Suche Steigerung von ,scheiße‘“, schreibt Fredrich in seinem Buch. „Finde keine. Großverlage geben sich selbst Preise. Leute, ihr seid scheiße.“ Der „Lead Award“ ist seither nie mehr vergeben worden.

Missgunst in der Branche bleibt Fredrich nach solchen Aktionen nicht erspart. Ende 2024 veröffentlicht der »Spiegel« ein Porträt über Benjamin Fredrich. Der Titel im gedruckten Magazin: „Ewig Anfänger“. In der Onlineversion: „Einmal Hochmut – und zurück“. Zu Fredrichs Kritik an „Bild am Sonntag“ und „Nordkurier“ schreibt der „Spiegel“: „In diversen Beiträgen drischt er auf andere Medien ein.“

Widerständig und wütend – ist das nicht unseriös?

Renitent – auch wenn juristische Auseinandersetzungen für ein kleines Medium existenzbedrohend sein können? Widerständig und wütend – ist das nicht unseriös? Dies sind Fragen für eine ganze Branche. Sie werden auch in der Redaktion von Correctiv diskutiert, jenes Mediums, das mit der Recherche zum Treffen von Rechtsradikalen und ihren Sympathisanten im November 2023 in der Villa Adlon am Lehnitzsee in Potsdam die massivsten Proteste gegen Rechtsextremismus in der Geschichte der Bundesrepublik ausgelöst und die Debatte um ein AfD-Verbot befeuert hat.

Auf rechten Portalen und in rechtsradikalen Medien wurde die Correctiv-Recherche unisono als „Fake-News-Geschichte“ denunziert. Unmittelbar nach der Bundestagswahl im Februar 2025 stellte die CDU/CSU-Bundestagsfraktion dann eine Kleine Anfrage mit 551 Fragen an die Bundesregierung zur „politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen“, von Greenpeace über Campact bis zu den „Omas gegen Rechts“ und auch Correctiv. Viele der dort ins Visier genommenen Organisationen sahen darin eine „Misstrauenskampagne gegen die demokratische Zivilgesellschaft“.

Correctiv: Wir machen keine Kampagnen

Dennoch stellte Correctiv nur zwei Tage nach der Veröffentlichung der Kleinen Anfrage – und Wochen vor der eigentlich zuständigen Bundesregierung – eigene Antworten auf die das Medium betreffenden 34 Fragen ins Netz. Sie sollen jeden Verdacht ausräumen, Correctiv könnte womöglich parteiisch sein. Nicht neutral. „Correctiv wird nicht für Parteien aktiv“, versicherte das Medium, und führe auch nicht gegen bestimmte Parteien oder Politiker Kampagnen. Correctiv habe „keine parteipolitische Tendenz“, kenne „keine Stellungnahmen von nennenswerten Staatsrechtlern, die Correctiv Verstöße gegen das Neutralitätsgebot nachweisen“, mache „keine Kampagnen“, fördere keine einseitigen Narrative in politischen Debatten und auch keine Demonstrationen und Proteste mit ihren finanziellen Mitteln.

Sondern: „Die Redaktion von Correctiv berichtet über Aktivitäten von Parteien und legt ggf. verfassungsfeindliche Tendenzen in Parteien offen, um Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren und ihre politische Meinungsbildung zu unterstützen.“

Nichts anderes sei im Übrigen bei dem kurz vor der Bundestagswahl erschienenen Beitrag „Die Rechtstreiber der CDU“ geschehen, demzufolge einige Wirtschaftslobbyisten und Denkfabriken aktiv die Brandmauer untergraben und dabei als nächsten möglichen Tabubruch eine von der AfD tolerierte Minderheitsregierung anstreben.

Warum war es Correctiv so wichtig, sich gegen diese Vorwürfe zu verteidigen?

Warum war es Correctiv so wichtig, sich gegen diese Vorwürfe zu verteidigen, die eigene „Neutralität“ herauszustellen? Der Aktionskünstler und Autor Jean Peters, der sich im November 2023 in die Villa Adlon einschmuggelte und die Correctiv-Recherche über Potsdam leitete, sagt im Gespräch für dieses Buch: „Die ideologischen Positionen sind extrem divers bei uns. Sie reichen von machtkritisch-anarchistischen bis hin zu machtorientiert-konservativen Positionen.“ Es gebe in seiner Redaktion ein „Fremdeln mit dem Wort ,Alternativmedium‘“, sagt Peters. „Die Sehnsucht, bürgerlich anerkannt zu werden, gibt es auch bei uns, das würde ich als Ursache sehen.“

Wichtig ist Peters aber, dass sein Medium auch in Zukunft widerständig bleibt: „Ohne Renitenz keine kritische Position, vor allem dann nicht, wenn die Subjekte der Berichterstattung alles tun, damit man ihren Darstellungen folgt. Renitenz ist die Grundvoraussetzung, um im Journalismus gute Arbeit zu leisten.“ Der Schlüssel sei, Autoritäten aufgrund ihrer Positionen nie ganz ernst zu nehmen, sondern nur fachliche Autorität anzuerkennen. Sonst lasse man sich zu schnell davon schmeicheln, wenn man zum Gespräch mit wichtigen Leuten eingeladen werde.

Das sieht er bei Correctiv trotz unterschiedlicher Positionen in der Redaktion gewahrt: „Als investigatives Medium sind wir einzelnen Behörden und Ministerien meist sehr unangenehm, weil wir ständig nachbohren. Ich kenne andere Medien, die einen Kuschelkurs fahren, um an Informationen heranzukommen. Man riecht bei manchen Geschichten förmlich, dass die Autoren den Geheimdiensten auf dem Schoß saßen.“ Er halte nichts von Journalisten, sagt Peters, „die ständig auf Dinnern mit Mächtigen und Reichen rumhängen. Die bei Empfängen und Hintergrundgesprächen mit Geheimdiensten sind, ohne das transparent zu machen, ohne es kritisch zu reflektieren, ohne kritisch darüber zu schreiben.“ Das sei kein Journalismus, das sei der erste Schritt zur Korruption.

„Warum“, so fragt er sich, „sind die Warnungen – gerade an die CDU – so verhallt?“

Solche Entwicklungen erklärt der Journalist sich auch mit „dem Echo der Diffamierungskampagnen des Kalten Krieges“: War die Presse zu kritisch, habe es geheißen „alles nur Kommunisten“ oder „kein echter Journalismus“. Und heute heiße es: „Antifa“. Oder: „Aktivist“. Und doch ist nach der Einschätzung von Jean Peters früher eine offen kritische Haltung zur Macht normaler und angesehener gewesen. „Das fehlt mir.“

Als Anfang 2025 nach dem Fall der Brandmauer erneut viele Menschen bei Protesten auf die Straße gingen, um zu protestieren, erinnerte sich Jean Peters an ein wichtiges Ergebnis der Potsdam-Recherche von Correctiv: dass Teile der bürgerlichen Mitte ungeniert gemeinsame Sache machen mit Rechtsextremisten. Peters ist ernüchtert. „Warum“, so fragt er sich, „sind die Warnungen – gerade an die CDU – so verhallt?“

Fazit: Die Macht der Presse hat Grenzen. Und dennoch ist und bleibt Widerstand gerade in den Medien ein Lebenselixier. Wenn er fehlt, braucht man sie nicht mehr.

Der Text ist ein Auszug aus dem Buch „Mut zum Unmut – eine Anleitung zur politischen Widerspenstigkeit“ von Matthias Meisner und Paul Starzmann, das am 15. September im Verlag J.H.W. Dietz Nachf. Bonn erscheint. Informationen zum Titel hier. Zwischenüberschriften ergänzt durch die Redaktion.

Artikelbild: Meisner Matthias (c): Jutta Benzenberg, Starzmann Paul (c): Nilgün Çakan.